「自社の採用方針が上手くいっているのか」、「掲載地域をどこに絞って求人を出せばよいのか」といった疑問を持ったことはありませんか?今回はこれらの悩みを解決してくれるオープンデータについて紹介します。

そもそもオープンデータって何?

オープンデータとは、政府や地方自治体、事業体などが保有しているようなデータのうち、誰にでも見られるようにHP上などで掲載しているデータを指します。ここで出てくる「データ」には様々な種類のものがあります。求人に関係のないものもたくさん含まれているので、活用するにあたって有用なデータの選定も必要になります。

求人活動において有用なオープンデータを選定するためには、重要な切り口が2つあります。一つは勤務地。もう一つは職種です。そこで今回は、「勤務地」の観点に沿ったオープンデータとして有用な「国勢調査」について説明します。職種の観点のオープンデータはまたの機会に紹介します。

国勢調査とは

国勢調査とは総務省統計局が5年に一度行っている調査で公式サイトでは「国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。」と書かれています。

具体的なデータとして主に下のようなものついて集計されています。

- 人口

- 年齢

- 世帯数

- 労働力状態

- 産業・職業

- 従業地・通学地

- 人口移動

国勢調査の最新のデータは2020年10月時点のものとなっており、2022年の7月頃より集計が完了したデータから順次確認することができる出来立てほやほやのデータとなっています。

データの活用について

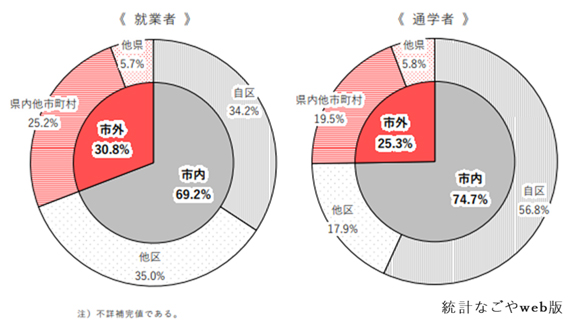

今回は国勢調査のデータの中でも、従業地・通学地に関するものをピックアップします。このデータを活用することで、就業地に対してどのような地域に住んでいる人が通勤してきているのかをグラフ化でき、最適な求人の手助けになってくれます。

例として今回は名古屋市の求人を出す際、どの地域に掲載すれば良いのかを考えます。

前提として市内には既に求人を掲載していたが応募が鈍化し、市内の求職者は刈り取ってしまいました。そのため、募集地域のさらなる拡大を考えているとします。

そもそも名古屋市外に掲載する意味があるのか⇒意味があるのであればどこに掲載するのが良いのかといった流れで考えてみます。

図.1より、名古屋市で従業している就業者の約30%が市外に住んでいることがわかります。このことから市外に常在している人も掲載地域を選定する上で無視できないことが分かります。

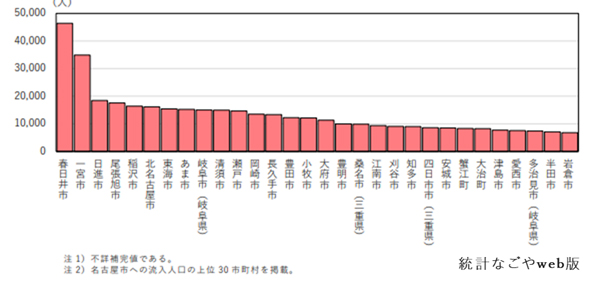

次に名古屋市外のどの地域から通勤している人が多いのかを表した図が下図2になります。この図より、春日井市、一宮市に住むうちの約8万人が名古屋市で働いていることがわかります。

これら二つのデータより、掲載地域を拡大する候補地域をある程度絞り込めたかと思います。

このようにオープンデータを利用することで、感覚でこの地域に掲載しようと決めていたものを根拠をもってデータで決められるようになります。

データが見つからない時、さらに細かいデータを見たい時

今回紹介した名古屋市とは異なり、自治体によっては自治体のHP内にデータが纏められていないことがあります。その際はローデータから先ほどの表を導出することが出来ます。ローデータとは手が加えられていない、元々のデータの事を指します。ローデータはe-statと呼ばれる、政府が運営する統計ポータルサイトから誰でも閲覧可能です。

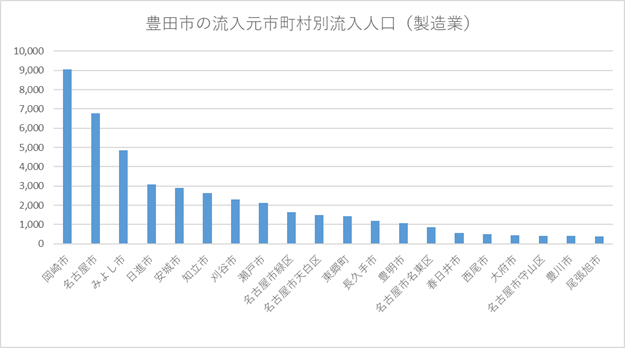

自分でローデータを触れるようになると、産業別に切り分けることも可能です。今回は例として豊田市の製造業の会社が求人募集をすると想定し、流入元市町村別流入人口の図を作成することを目標とします。

まずe-statで従業地・通学地による人口・就業状態等集計の愛知県版を探します。探し方のポイントとしては絞り込み機能を利用することで、「令和2年」「国勢調査」の「従業地・通学地による人口・就業状態等集計」から探してみると見つけやすいです。

集計結果のページが見つかりましたらエクセルファイルをダウンロードし絞り込みをかけます。絞り込み条件は下記のとおりです。

・地域名(従業地・通学地)を豊田市に

・地域名(常住地)から「全国」や愛知県、岐阜県、三重県のような近隣の都道府県を除く

・目的の産業の列(今回は製造業)で「-」を除いた後に、降順にする。

これにより下記のような図が簡単に作成できます。

この図の場合政令指定都市である名古屋の場合は区単位で分けられている要素と市単位で分けられている要素の2種類が存在しています。必要に応じてフィルタをかけてください。

まとめ

今回は勤務地の観点でのオープンデータとして国勢調査をご紹介しました。ご紹介した以外にも他社との採用成果比較に用いることが出来る職種の観点のオープンデータもあります。こちらは別の機会でご紹介できればと思います。