前回は勤務地の観点からオープンデータを活用しましたが今回は職種の観点からオープンデータを活用していきます。

職種観点のオープンデータとして挙げられるのが、厚生労働省が提供している「雇用動向調査」や、各企業や事業体などが提供している「ジョブズリサーチセンター」や「日本のバス事業」のようなデータです。今回はシチュエーション別でオープンデータが活用できるような場面をいくつか挙げさせていただきます。

去年よりも応募が減っている原因を調査したい

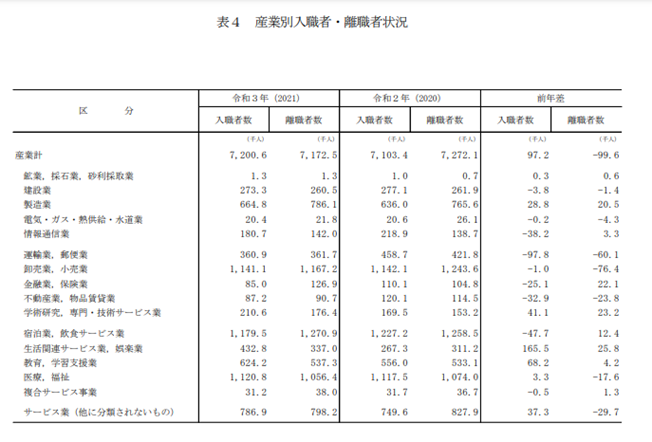

求人内容を大きく変えていないのに去年よりも応募が減っている原因を調査したい時に最初に見るべきオープンデータは、厚生労働省が提供している「雇用動向調査」です。こちらでは産業別に入職者や退職者の推移をみることができ、特に入職者数が前年よりも減っていると業界全体として応募が来づらい状況であるとわかります。もちろんこれ以外にも応募が減った原因はあるはずですが、業界全体の状況を知ることで原因の調査の第一歩目になると考えております。

例として、運輸業・郵便業に注目してみます。入職者数が45.8万人から36万人にまで下がっていることが分かり、2021年は2020年と比べて各企業の応募数が減ってきていることが予想されます。

出典:「雇用動向調査 令和3年 産業別の入職と離職」(厚生労働省)

注意点が1点あります。雇用動向調査の前年データは毎年8月頃に公表される予定なので最新データをすぐに確認できるわけではありません。

自社の給与と業界内の平均給与を比較したい

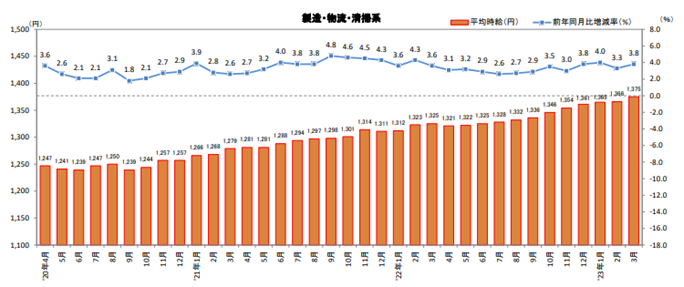

次に、自社の給与と業界内の平均給与を比較したい時に利用できるのが、株式会社リクルートが運営する「ジョブズリサーチセンター」(以下、JBRC)です。こちらでは職種ごとにアルバイト・パート、派遣の平均時給の最新情報を調べることが出来ます。あくまで平均値なので極端に高い時給の求人に引っ張られてしまっていたり、最低賃金が上昇していることも平均値の上昇に寄与している可能性があることに留意してください。

今回は例として3大都市圏における製造・物流・清掃系の派遣募集時平均時給のデータを確認します。

平均時給は2020年4月から2023年3月現在までほぼ毎月上がり続けていることが分かります。自社の求人の給与水準をここ数年見直していない場合は、市況に合わせた見直しも必要だと考えられます。

出典:「2023 年 3 月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査」((株)リクルートJBRC)

まとめ

オープンデータは組み合わせて活用することで、より確度の高い情報を得ることが出来ます。今回紹介したデータからも、運輸・物流業界は年々人手不足が深刻化しており、それに合わせて給与も各社右肩上がりになっていることが伺えます。さらに、給与が上がっているのに入職者数が減っていることから、求職者は給与面以外の部分を理由に運輸・物流業界から離れて行ってしまっていると予測できます。

オープンデータを使用することで、仮説の裏付けや業界の現状把握等にも繋がります。気になる方は今回ご紹介した以外にも様々なオープンデータが存在しているので、探して活用してみてください。